Barbara Stöckl und der Sinn des Lebens

Ob skurril, berührend, bedeutend oder einfach kurios – Im Museum erzählt die Geschichten hinter Ausstellungsstücken aus Museen in ganz Österreich und darüber hinaus. Wir sprechen mit Kurator:innen, Forscher:innen, Sammler:innen – und manchmal direkt mit den Objekten selbst.

Mal geht es um Arbeitshosen, Bidets, Orakelfragen oder Haifischzähne. Mal um große Namen und kunsthistorische Meisterwerke. Dabei sind unsere Formate sind so vielfältig wie die Museen selbst:

🎧 Objekte – kurze Episoden mit einem klaren Fokus auf ein einzelnes Ausstellungsstück

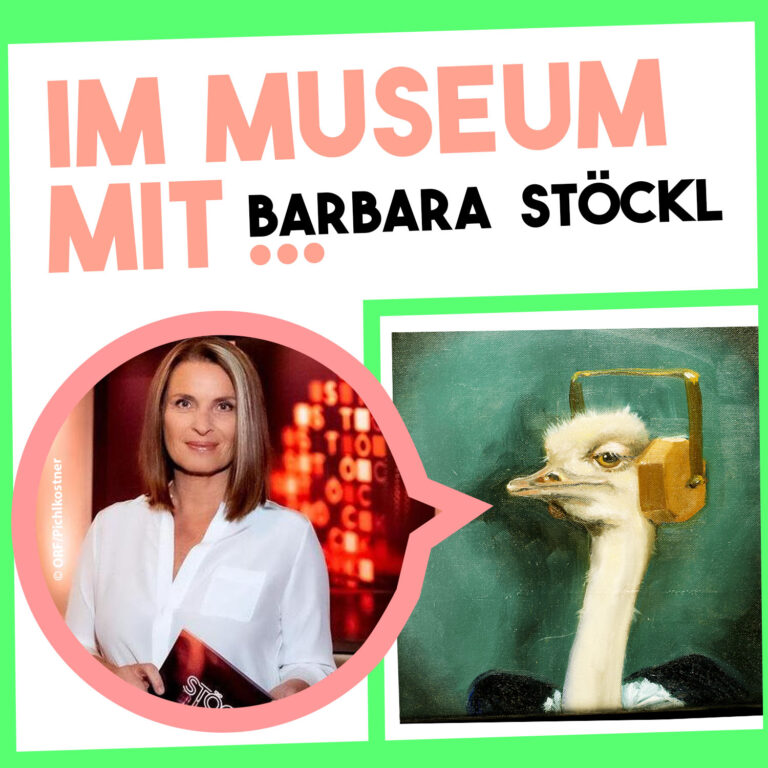

🎧 Im Museum mit… – persönliche Rundgänge mit spannenden Menschen durch ein Museum

🎧 Reportagen & Features – tiefere Einblicke in Ausstellungen, Themenwochen und Institutionen

Im Museum bringt Kunst, Kultur und Geschichte dorthin, wo du gerade bist – auf dem Sofa, in der U-Bahn oder beim Spazierengehen.

Dein Museum für die Ohren. #museum #kunst #geschichte #kultur #immuseum

www.immuseum.at | www.instagram.com/immuseum.podcast

Betrittst du das Viktor-Frankl-Museum, umfängt dich sofort eine Atmosphäre des Nachdenkens und der existenziellen Fragen. Barbara Stöckl, die österreichische Talkshow-Legende, hat sich diesen Ort für ihren Museumsbesuch ausgesucht – und das aus gutem Grund. Bekannt für ihre tiefgründigen Interviews, zieht es sie zu den großen Fragen des Lebens, die Viktor Frankl in seiner Existenzanalyse stellt.

Die Frage, ob man auch im Leiden Sinn finden kann, steht im Zentrum von Frankls Philosophie. Diese Überlegung entstand nicht im Elfenbeinturm, sondern im Angesicht des Grauens: Frankl überlebte mehrere Konzentrationslager, darunter Auschwitz, und verlor dabei seine Familie. In dieser extremen Situation entwickelte er die Logotherapie – eine Form der Psychotherapie, die darauf abzielt, selbst im tiefsten Leid einen Sinn zu erkennen.Das „Trotzdem-Ja-zum-Leben sagen“.

Barbara erzählt, wie sehr sie diese Haltung bewegt. Manche, sagt sie, halten es für naiv, auf das Gute zu schauen, auf das, was stärkt. Doch das sei ein Irrtum. Wer sich wirklich dieser Perspektive verschreibe, merke schnell, wie viel innere Arbeit, Reflexion und manchmal auch Widerstandskraft dazu gehört. Es ist kein rosa Zuckerguss, es ist geistige Disziplin.

Frankls Idee, dass wir – wenn wir die Umstände nicht ändern können – unsere Haltung ändern können, ist für Barbara ein Leitsatz geworden. „Man muss sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen“, zitiert sie ihn. Gerade in schwierigen Phasen erinnert sie sich daran.

Das Gespräch wird persönlich, als sie von einer nahestehenden Person erzählt, die schwer erkrankt ist – ein Thema, das den Besuch des Museums für sie besonders eindringlich macht. Die Frage „Warum gerade ich?“ erscheint ihr verständlich, aber nicht hilfreich. Frankl schlägt vor, stattdessen zu fragen: „Wozu fordert mich dieses Leid heraus?“

Überhaupt spielt Philosophie eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Wäre sie noch einmal jung, würde sie Philosophie studieren, sagt sie, anstatt technischer Mathematik. Dass sie heute mit solchen Fragen so selbstverständlich umgeht, liegt auch an der Vielzahl an Gesprächen, die sie im Lauf ihrer Karriere geführt hat.

Das Viktor-Frankl-Museum ist kein Museum der Objekte, sondern ein Ort der Fragen. Und doch gibt es sie, die stillen Zeugnisse: ein Kassettenrekorder, ein Hut, Bücher. Sie erzählen von einem Leben, das sich nicht mit dem Offensichtlichen zufriedengab. Es ist ein Ort, der nichts vorgibt – aber viel zumutet.